“申请限制令本该是保护伞,但我却被迫独自承受恐惧。”

对 金瑞珍(Seojin Kim) 来说,与前男友分手后,寻求法院颁布限制令几乎是她唯一的选择。

她表示,在分手后,她多次要求对方停止联系、拉黑他,但电话、短信和邮件依旧铺天盖地——短短六周内,她收到了450个未接电话、11条语音留言、500封邮件。即便封锁了号码和邮箱,对方也不断换号或注册新账号继续骚扰。

他还曾在她家门口或工作地点外守候,甚至有一次假装成顾客,闯入她的工作场所。

“每次出门我都觉得害怕和不安。”金瑞珍告诉 CBC 多伦多分部。

限制令发了,警察却“没人管”

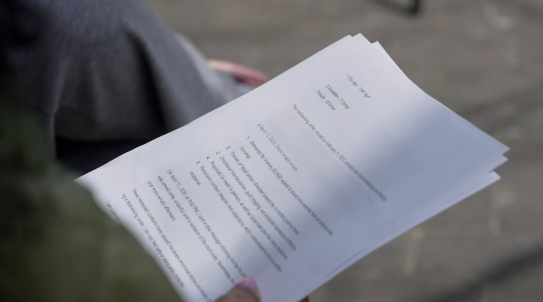

2025年2月21日,安省高等法院法官签发了限制令,禁止她的前男友靠近她住所或工作地点500米以内,或有任何联系。

但金女士说,尽管法院有令,警方却始终迟迟未执法。

她指出,前男友在限制令生效后,仍通过联系她朋友试图绕道接触她,并再次给她发邮件,甚至多次用电子转账留言的方式继续信息骚扰。

CBC查看了这些邮件和转账留言,确认数量众多、内容连贯。

警局报案当场被拒:我们现在太忙了

4月12日,她带着法院文件和大量证据前往多伦多警队第51分局报案。

但她说,没有一位警员愿意查看材料,其中一位更直接说:

“我们现在太忙了。”

虽然对方最终在4月22日被捕,但金瑞珍无法理解——为什么要重复跑警局、一次次被推诿,才有人受理?

“这根本说不通,他们的职责就是保护我。我们才申请了限制令,如果警方不执行,那这个令还有什么意义?”

两次跑警局,才终于立案

金瑞珍是2023年从韩国移民至多伦多的,她表示第一次去警局后感到被漠视。

警员告诉她两个选项:“要么坐着等好几个小时(也不能保证见到警察),要么拨打非紧急热线。”

她第二天打了热线,结果被告知“找个休息日亲自再来一趟警局”。她于4月21日第二次前往警局,这次带了一位母语为英语的朋友协助沟通,才终于有警官愿意立案。

警方确认,第二天(4月22日)她的前男友被捕,面临骚扰罪与违反法庭指令罪名。

维权团体:执法问题早已存在

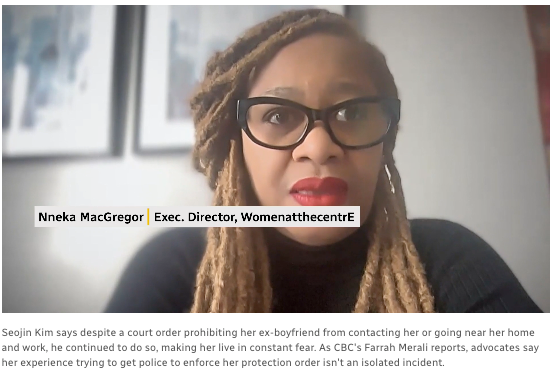

妇女权益组织负责人 Nneka MacGregor 表示,这种“限制令形同虚设”的情况并不罕见。

“我的愤怒是正当的,也是无奈的——我不知道,还要发生什么事情,大家才肯认真对待。我不知道警察到底还在等什么。”

她指出,尽管全国警队都接受过应对亲密伴侣暴力(IPV)的培训,但很多实际执法中却未能落实。“如果女性看到警察都不回应,不上心,那她们就更不会去报警。”

多伦多警队回应:正在调查

多伦多警方告诉 CBC,他们无法评论金女士首次报案时发生的具体细节,但目前正在就此案展开内部调查。

警方发言人 Stephanie Sayer 表示:“我们会确保所有前台工作人员明白自己的责任,必须认真处理寻求帮助的民众。”

她同时指出,根据警局工作量和资源安排,案件受理时间可能有所不同,但“任何人都不应该被拒之门外”。

她强调,在涉及亲密伴侣暴力的案件中,应直接安排与警官沟通,并通知青少年及家庭服务部门。

专家:限制令“缺乏震慑”,需要系统改革

多伦多的 巴芭拉·施利弗纪念法律中心(Barbra Schlifer Clinic) 执行主任、律师 Deepa Mattoo 表示,金女士的遭遇“令人担忧”,反映出保护令在现实中执行难、震慑力不足。“如果限制令之后没有任何后续跟进,它就不过是一张纸。”

她呼吁系统性改革:“我们需要真正有‘牙齿’的限制令机制。”

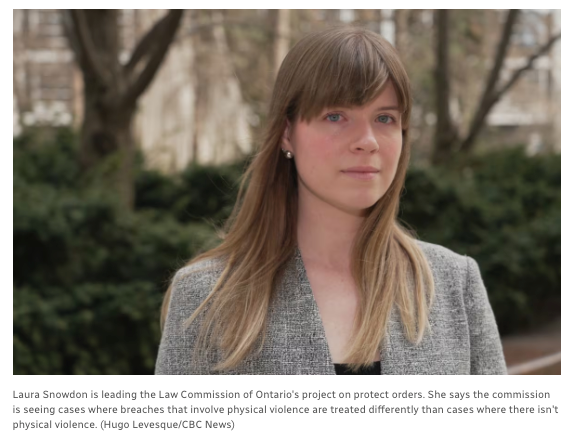

安省法律改革委员会目前正在审查相关制度,该项目负责人 Laura Snowdon 表示:“不仅限制令申请程序复杂,获批后依旧面临极高的不执行率。”

她指出,当局往往对带有身体暴力的违令行为处理更积极,而对“非肢体接触”的持续骚扰则“处理不够严肃”。

“执法中存在认知偏差,忽视了这些令本就是为了阻止暴力升级。”

金瑞珍表示,她讲述自己经历的原因,是希望鼓励那些处境类似、仍在犹豫的女性:

“如果你正在犹豫要不要报警,我只想说——为了你的安全,请行动。”